コラム

1,サプライチェーンとは

サプライチェーンとは供給連鎖とも訳され、サプライヤーから企業の調達、生産、物流、販売、最終消費者に届くまでの流れを指します。昨今、SCM(サプライチェーンマネジメント)という言葉がメディアを賑わしていますが、日本では、サプライチェーンというと調達や物流の話題と捉えられることが多く、一部の大企業や先進企業を除き、多くの中小企業支援の現場においても知識の浸透や実践レベルでの活用が進んでいるとは言えない状況です。

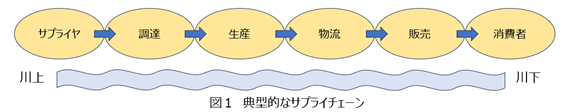

欧米ではSCMの実践的な教育が広く行われています。主に製品やサービスが供給される過程全体を管理して、調達、生産、物流、販売、顧客サービスなどの活動をサプライチェーンでつながる企業間、企業内で調整し、ものやサービスを滞留なく供給する統合的なアプローチとして普及しています。図1は典型的なサプライチェーンを示しています。サプライチェーンを川に例えてサプライヤー側を川上、消費者側を川下と呼ぶこともあります。

2,変化するサプライチェーンを取り巻く環境

最近では特にコロナなどのパンデミック、国家間の紛争、自然災害により、サプライチェーンの途絶や遅延による川上の混乱が企業に深刻な影響を与える例が注目されています。また川下においても、気候変動による温度変化や、InstagramなどのSNS広告に左右され、ユーザーの消費行動が短期間で大きく変動するなど、従来よりも需要が読みにくいといったことが、アパレル業界などで見られます。

3,グローバルサプライチェーンにおける中小企業の課題

1)中小企業の立ち位置

昨今では越境ECなどを活用し、単独で海外市場に参入する中小企業も少なくはありませんが、やはり多くの場合、グローバルサプライチェーンを支配しているのは大企業で、中小企業は大企業のサプライヤーとしてグローバルサプライチェーンに参加することが一般的です。ここでは、大企業のサプライヤーとしての中小企業の立ち位置から課題を考えてみたいと思います。

2)課題

市場で1つ売れたら1つ注文し供給するシンプルな環境であれば理想ですが、多層に及ぶサプライチェーンにおいては調達、生産、拠点間の輸送、各種手続の時間を考慮し、補充にかかる期間の需要を賄う分の在庫を積むことが一般的です。

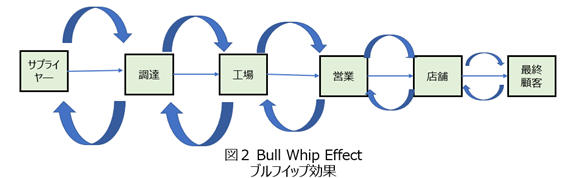

ただ、各拠点で行われる需要予測に対し、実際の注文では「もう少し上乗せしておこうか」、「もう少し減らしておこうか」といった思惑が様々な理由で入り、川下から離れて、川上に行けばいくほど、振れ幅が実際の需要よりも大きくなります。これがムチの動きと似ていることからブルウィップ (bull whip) 効果と呼ばれます。

このブルウィップ効果の影響を一番被るのが最上流のサプライヤーです。需要が予測と外れた際に、大量注文が取り消しになり過剰在庫で資金を圧迫したり、反対に足りなくなり緊急注文が入ったり、計画変更でバタバタするといったことにつながることになります。

グローバルサプライチェーンの場合は、異国間における文化の違いや政治的問題も加わります。世界的に変化が激しくなる調達、消費環境においては、需要の先読みが難しくなり、影響はますます高くなっていきます。

3)対応策の検討

グローバルサプライチェーンの在庫の課題に対処するには、サプライチェーンの各企業が部分最適の判断に陥らず、サプライチェーン全体を俯瞰し、皆がメリットを享受できる全体最適の視点を持つことが理想です。そこで取れる対策には以下のようなものが考えられます。

・サプライチェーンおよび在庫の可視化

多層に渡るサプライチェーンの全体像をまず可視化し、どこに在庫が滞留しているかを把握して、最適な在庫の配置を検討します。

・補充リードタイムの短縮

在庫は次に補充されるまでの間の消費を賄う分を保有する必要がありますので、補充されるまでのリードタイムが短ければ、それだけ保有在庫を減らすことができます。

・情報共有による市場の変化への反応スピードの向上

市場の情報をいち早く取り込むことができれば、各拠点におけるブルウィップ効果の軽減につながります。

・DXの活用

需要予測の精緻化は進んできていますが、100%の確度で予測することはほぼ不可能です。そのため、消費トレンドや外部環境をいち早く取り込み、在庫や出荷の判断行うAI在庫管理ソフトなども出てきており、DXの有効活用が対応を加速すると考えられます。

4)サプライヤーとしての中小企業が取れる対策の方向性

上記の対応策は、いずれもサプライヤーが単独でできるものではなく、サプライチェーンを支配する大企業の主導が不可欠です。ただ、世の中の潮流がサステナビリティ重視やESG経営に向かうにあたり、大企業も大量廃棄につながる過剰在庫や、売上機会損失につながる在庫不足の問題を重視するようになってきました。近い将来、サプライチェーン全体をつなげる試みの中でサプライヤーとしての中小企業に協力を求めてくることもあるでしょう。その時に即対応できるようにするために、今から以下のような点を準備しておくことができるのではないでしょうか。

・在庫や入出庫の見える化

自社のサプライチェーンを可視化し、在庫やリードタイムを把握します。また取扱製品のSKU(最小管理単位)での在庫や、仕掛品、原材料のBOM(部品表)単位の在庫や日々の入出庫のデータ化をしておけば、大企業とのDX連携が加速するでしょう。

・リードタイム短縮

上記で見える化された自社のサプライチェーンの中に滞留や無駄な待ち時間が生じていないかを把握し解消策を検討します。

以上、今回はグローバルサプライチェーンにおける中小企業の立ち位置と、在庫に対する対策の概要をお伝えしました。本コラムにおいては紙面の都合上、対応策の詳細まではお伝えできませんでしたが、城南支部国際部では、グローバルSCMにおける中小企業診断士の活動領域について体系化を進めており、2024年度の城南プログラムとして公開予定です。プログラムの内容について、コラムで順次、紹介していきますので、ご期待ください。

【筆者紹介】

中込 美津子(なかごめ みつこ)

大学卒業後、電機メーカーの総合職として北米市場向け海外営業に従事。その後、会議通訳に転じる。SCMの基礎と言われるTOC(制約理論)を作ったゴールドラット博士の通訳をきっかけにコンサルタントに転身し、現在はTOCを用いたオペレーション革新に従事。

APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP)

2019年11月中小企業診断士登録