一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部

はじめに

コロナ禍の影響で一時的に減少した外国人観光客の訪日は、2022年秋より回復基調となり、2024年にはコロナ前を上回って、2025年もさらに増加傾向となっています。

今回はこのような訪日外国人観光客のコロナ後の動向について解説するとともに、中小企業の新たなインバウンド需要取り込み機会についてご紹介してみたいと思います。

1.訪日外国人の動向

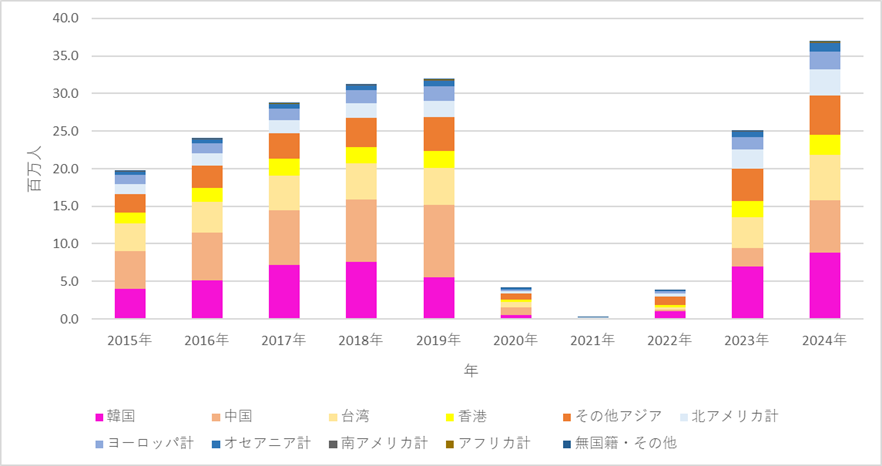

訪日外国人は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、2020年初頭から2022年秋頃までの期間、激減しました。しかし、現在は入国が正常化し、2024年にはコロナ前の2019年を上回る外国人が訪日しています(図表1)。

図表1 年別/国地域別・訪日外客数推移(2015-2024年)(1)

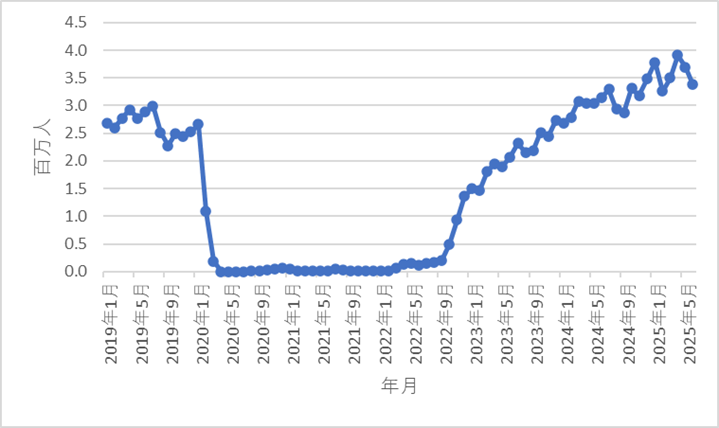

また、2024年10月以降は月間300万人の訪日が常態化しており、2025年に入っても2024年を上回るペースで増加しています(図表2)。訪日目的の約9割は観光目的であり、日本全体ではインバウンド需要は堅調に回復しているといってよいでしょう。

図表2 月別・訪日外客数推移(2019年1月-2025年6月)(1)

2.訪都外国人の動向

東京は訪日外国人が最も多く訪れる訪問地であり、2024年の外国人の延べ宿泊者数は5,680万人と2位大阪府の2,539万人を大きく引き離しています(2)。

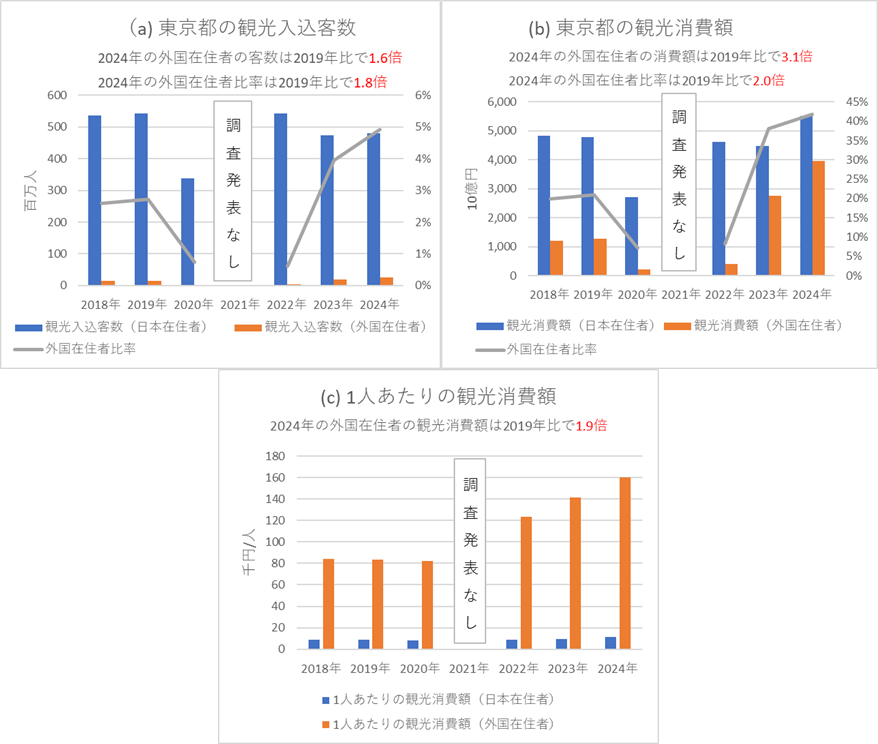

また、東京都を観光で訪れる外国在住者の観光入込客数・観光消費額・1人あたりの観光消費額、さらに観光入込客数・観光消費額の外国在住者の比率もコロナ前より大幅に増加しており注目されます(図表3)。これは東京都の観光関連産業において、インバウンド需要の重要性が高まっていることを意味します。

図表3 東京都の観光入込客数/観光消費額/1人あたりの観光消費額

(2018~2024年/2021年は調査発表なし)(3)

3.コロナ後の訪日外国人観光客の動向変化

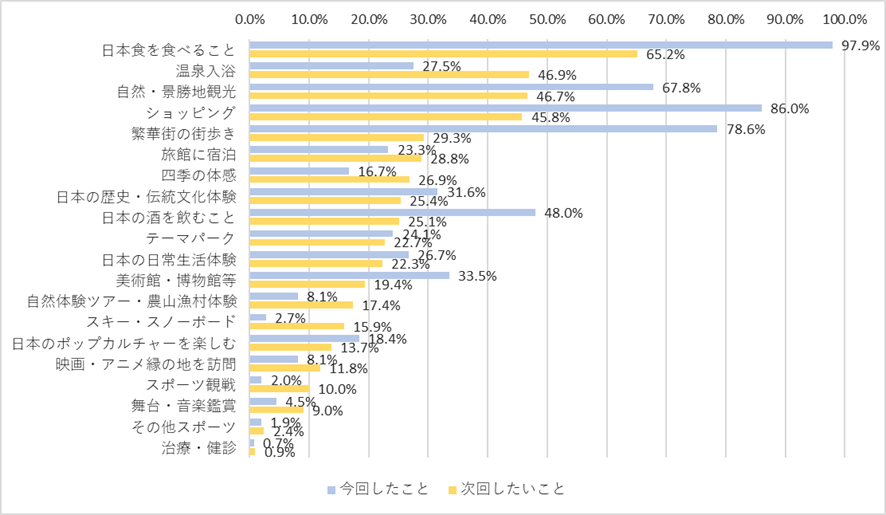

近年の訪日外国人観光客の日本国内での消費動向は、所有から体験、さらに特定の時間や場所での体験を楽しむ参加型を重視する消費へシフトしつつあるといわれており、このような傾向は、観光庁の調査結果にも表れていると考えられます(図表4)。また、リピーターの訪日外国人観光客の訪問地が多様化しており(4)、定番観光地から地元色豊かな観光地などへシフトする傾向が窺えます。

今後も、定番観光地以外の地域や体験/参加型サービスを提供する事業の訪日外国人観光客需要の増加が予想されます。

図表4 訪日外国人の消費動向 今回したことと次回したいこと

(全国籍・地域、複数回答/「次回したいこと」の比率の高い順)(5)

4.コロナ後の商店街で見えた訪日外国人観光客の動向変化(レトロ商店街)

筆者は東京都内の商店街をよく訪問していますが、最近訪問した一部のレトロ商店街では訪日外国人観光客から人気となっている状況が窺えました。例えば、海外旅行関係サイトで2025年4月に紹介され世界中から注目を集めているジョイフル三の輪商店街(荒川区)では、外国人観光客の姿がちらほら見られました。地元グルメの飲食店などが人気があるようです。また、谷中銀座商店街(台東区)はコロナ前から訪日外国人観光客が多く訪れていますが、コロナ後さらに活況を呈しているように見受けられました。軒下の露天商もあり訪日外国人観光客が関心を示していました。

このような商店街は、中小企業経営の商店が中心の昔ながらの商店街です。昭和の雰囲気の街並み、季節毎のイベント、ご当地グルメが豊富など地元色豊かなことが特徴です。また、紹介した商店街では、駅や宿泊施設が隣接する、路上に自動車が少なく歩きやすいという特徴も見受けられました。人気の要因としては、地域に根差していると同時に、地元色豊かな日本の文化や生活を「体験」できるという要素があることが挙げられ、このような特徴が、コロナ後の訪日外国人観光客の動向変化にマッチしていたと考えられます。今後の中小企業のインバウンド需要取り込みの参考になるのではないでしょうか。

5.中小企業のインバウンド需要取り込みのために必要な取り組み

増加するインバウンド需要を取り込むためには、日本の魅力が伝わるようなブランディング、即ち企業や商品の独自の価値や世界観を作るための取り組みが必要です。そのためには、体験、参加要素を取り入れた差別化による顧客満足の向上が効果的です。例えば、先の商店街にあったようなレトロ感や地元色の豊かさを「体験」できる店舗・商品開発などです。

また、看板やウェブサイトの多言語対応、訪日外国人向けの海外サイトへの登録、ベジタリアンなど特定の食習慣への対応、インバウンド人材育成のための従業員教育、公衆無線LAN(Wi-Fi)の設置、安全・災害対応の取り組みも重要です。

さらに、個店での取り組みと同時に地域や商店街全体としてのブランディングなどの取り組みも重要になります。例えば、商店街の外観整備や、商店街をイメージした公式キャラクターの設定、季節毎のイベント開催など、ブランディングのための仕掛けを実行していくことです。

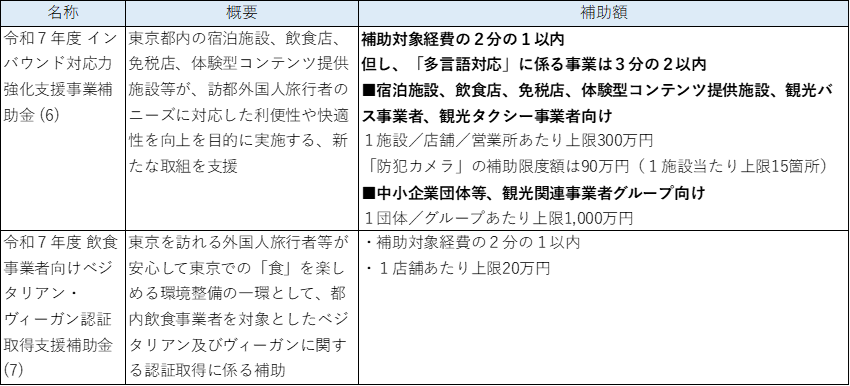

なお、インバウンド需要の取り組みを支援する補助金として、公益財団法人東京観光財団による「令和7年度 インバウンド対応力強化支援事業補助金」(6)および「令和7年度 飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金」(7)があります(図表5)。募集期間はともに2025年4月1日から2026年3月31日となっていますので、ぜひこの機会に利用を検討されることをお勧めしたいと思います。

図表5 公益財団法人東京観光財団 インバウンド関連補助金

おわりに

増加するインバウンド需要は、中小企業にとって魅力的な機会であると同時に、独力で取り組むにはさまざまなハードルがあることも事実です。各種公的支援制度を活用したり、商店街のように個店同士で連携したりして、インバウンド需要取り込みにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

【出典一覧】

(1)日本政府観光局(JINTO)(2025/8/21アクセス)「訪日外客統計 時系列推移表」, 国籍/月別 訪日外客数(2003~2025年)より筆者作成

https://www.jnto.go.jp/statistics/data/visitors-statistics/

(2)「宿泊旅行統計調査報告 (令和6年10~12月)」, 図2-1 都道府県別外国人延べ宿泊者数(令和6年1月~12月)(観光庁)より筆者作成

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001897321.pdf

(3)東京都産業労働局(2025/8/21アクセス)「東京都観光客数等実態調査」を参照のうえ筆者作成

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/data/tourism/jittai

(4)「インバウンド消費動向調査【トピックス分析】訪日外国人旅行者(観光・レジャー目的)の訪日回数と消費動向の関係について」, p.8-16(観光庁)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001853728.pdf

(5)「訪日外国人の消費動向 インバウンド消費動向調査結果及び分析 2024年 年次報告書」, 図表6-3, p.26(観光庁)より筆者作成

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf

(6)公益財団法人東京観光財団(2025/8/21アクセス)「インバウンド対応力強化支援事業補助金」

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/

(7)公益財団法人東京観光財団(2025/8/22アクセス)「飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金」

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/vegetarian-vegan/

【執筆者紹介】

清水克博(しみず かつひろ)

東京都中小企業診断士協会 城南支部所属。経営管理修士(専門職)、野菜ソムリエプロ、家庭菜園家。化学メーカーにて物流、購買、経理(J-SOX構築)を担当。退社後、社会人大学院生、個人事業主などを経て、現在、外資系企業に勤務。ライフワークとして食料安全保障・地震防災について研究している。

| コメントを投稿するにはログインしてください。 |