一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部

この30年間の日本経済停滞とデフレにより、日本企業の海外進出は大企業を除けば限定的で、中小企業は海外市場における成長の機会を十分にいかしきれていないのが実情ではないでしょうか。

特に1990年代以降、バブル崩壊による日本国内の景気悪化やアジア通貨危機など海外投資リスクの高まりに加え、円高傾向が継続しました。そのため、大企業が海外生産を進展させた一方で、中小企業はリソースの制約等から追随できずに国内市場を優先する傾向が強まり、海外の経済発展や物価上昇に目を向ける機会が少なかったことが、ビジネスチャンスを逃す要因になってきたと思います。

筆者は1990年以降、30年以上にわたって輸出ビジネスに携わってきました。特に直近10年間で感じるのは、日本経済が停滞する一方で、台湾や東南アジア諸国が目覚ましい発展を遂げていることです。かつて日本より物価水準が低かった国々の成長は著しく、街を歩けば高層ビルや高級車、最新設備のレストランが立ち並んで、所得水準と購買力の変化を肌で感じます。

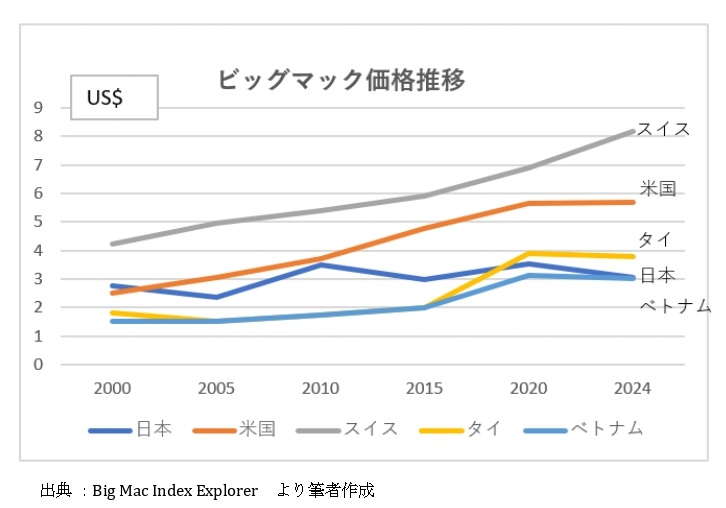

この変化を象徴する例として、ビッグマック指数を見てみましょう。ビッグマック指数は、マクドナルドのビッグマックの価格を各国で比較することで、購買力や物価水準の違いを測ることができます。日本ではこの20年でほとんど価格が変わっていないのに対し、タイやベトナムでは価格が倍以上になっています。これは、マクドナルドがこうした国々でビッグマックを高級品として売る販売戦略による側面もありますが、「物価が上がる=経済が成長している」証拠でもあります。

ここで強調したいのは、人口減少が進み需要が縮小する日本に対し、東南アジアをはじめとした新興国では、人口増加が続いており購買力も高まっているため大きな市場が広がっており、大企業のみならず中小企業にとっても大きなビジネスチャンスがあるということです。

また、製品輸出、現地法人の設立、オンライン販売など、海外展開の手段も多様化しています。

ここで、筆者の輸出ビジネスに携わった経験を紹介します。

2014年からキッチンシンクの製造・販売に関わり、2015年から輸出を本格化させました。当初は「シンクのような低付加価値製品は価格競争が激しいアジア市場では売れない」と考えられていました。しかし実際に現地調査を行ったところ、東南アジアでは都市部を中心に中間層が拡大し、住宅の高級化に伴ってハイエンド製品の需要が高まっていました。中国(上海、大連)、台湾、ベトナム(ハノイ、ホーチミン)、タイの展示会に出展することで、顧客獲得につなげることができました。

日本国内では見られないほど高値での販売が可能になり、結果として輸出比率は20%程度でも、利益率は日本国内向けの倍以上という成果を得ることができました。

東南アジアの消費者は、日本製品に対する品質の信頼やブランドイメージを高く評価しています。これは製造業に限らず、飲食業でも同様です。例えば、丸亀製麺や一風堂といった日本の飲食チェーンは、現地での人気が非常に高く、ビッグマック指数を見ても分かるように、現地価格は日本よりも高価格であることが少なくありません。これは日本ブランドが“高品質”として浸透している証でもあります。

もちろん、海外展開には言語、法規制、物流、現地パートナーとの信頼関係構築など多くの課題があります。しかし、それを乗り越えた先には、日本国内では得られない成長機会が待っています。

中小企業庁、ジェトロ、中小企業基盤整備機構、東京都中小企業振興公社などによる中小企業の海外展開を支援する各種施策や、日本政策金融公庫による融資制度などが設けられており、これらを利用することも有効です。日本国内の停滞状況から抜け出し成長するために、今こそ世界の成長市場に目を向けてチャレンジすることをお薦めします。

本コラムが、皆さんの海外進出に踏み出す契機になれば幸いです。

【筆者紹介】

氏原 朋也(うじはら ともなり)

鉄鋼メーカーに30年勤務し、アジア各国でのJV運営など海外展開に従事する。その後住設機器メーカーで専務として経営再建に携わる。現在は中小企業診断士として、経営革新計画を軸にした経営戦略実行支援、海外販路開拓をメインにした売上拡大支援に取り組んでいる。

| コメントを投稿するにはログインしてください。 |